今日から3日間沖縄に行ってきます。

本日5/26は沖縄料理のお店「みやらび」にてライブ。

明日5/27は久高島にて宗教学者の鎌田東二さんと演奏をしてきます。

そして何よりも今回のメインの目的は2020年に久高島にてアジア交流音楽祭〜ヤポネシア音楽祭を開催すべく、久高島の総会にて島人(しまんちゅ)の皆様にプレゼンテーションをしてきます。

そもそも、僕と久高島の出会いは20年ほど前。

2002年の八月の十五夜祭りで初めて奉納演奏をさせて頂いて以来、ありがたいことにずっとお付き合いをさせて頂いてます。

その時の演奏に対する島の皆さんの反応は以前お伝えした通りまさに「賛否両論」だったのですが、今は「あの時のお前の演奏は刺激が強すぎたさ〜」なんて笑い話にしてくれます。

今日はなぜ僕がこれほど久高に強い思いを抱くようになったのか、お話したいと思います。

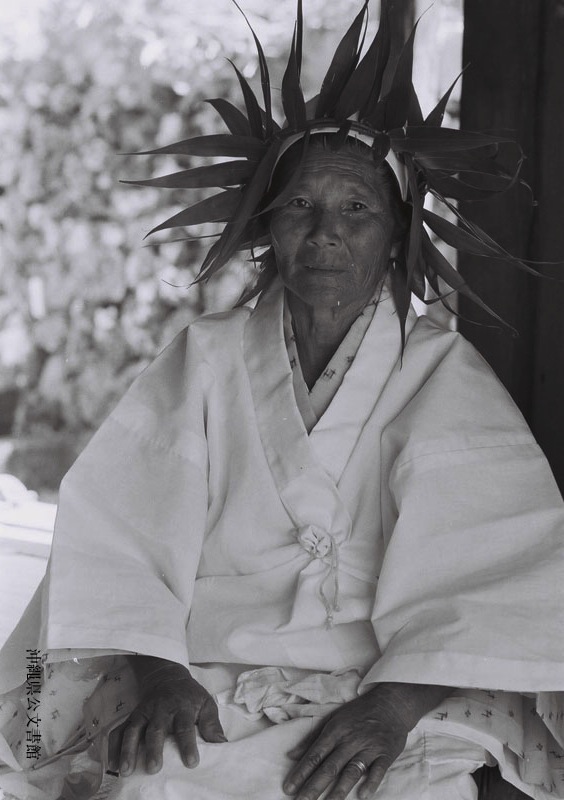

久高島は伝統的に琉球王朝が久高ノロという最高位のシャーマンを置いていた島です。

というよりも、霊的能力を磨き自然界からのメッセージを人々に伝達する力に長けていた久高ノロを琉球王府が最も尊んだ、と言ったほうが正しいかもしれません。

琉球王は定期的に久高島を訪れノロの神託を受けに来ていたと言われています。

島の女性たちはかつて全員が神人(かみんちゅ)といって、神事を司る資格を有していました。

そして最も有名なのが神人の就任試験であった12年に一度の秘祭「イザイホー」なのですが、これが1978年に途絶えてしまいます。

理由は島の人口減少による適任者の不足、でした。

ところが、です。

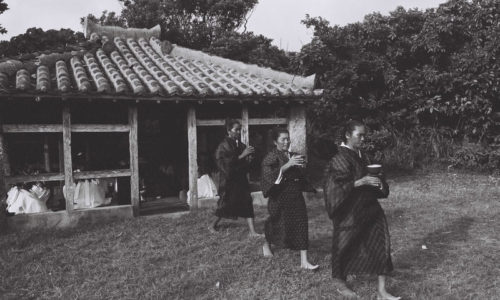

制度的な就任試験であったイザイホーは途絶えてしまったものの、祈りは今になっても脈々と継承されているんですね。

そのイザイホー後の祈りの継承を記録したのが、2002年の十五夜祭りの時に出会った大重潤一郎監督の「久高オデッセイ」3部作なんですね。

今では20代の若い神人も育ってきていたりと、細い糸を紡ぐように継承されてきた聖地の祈りが徐々に若い世代の力によってオープンなものになりつつあると思います。

これは世界中の聖地に言える傾向かもしれません。

祈りが開かれつつあるんですね。

ということで、かつてインドネシアや韓国など、様々な海洋アジアの国々とシャーマニックな繋がりを持っていた久高島。

(インドネシアとの繋がりという意味では、8月マティというお祭りで彼らは古代のインドネシアのムカデ旗を掲げて島を練り歩きます。)

そして沖縄は万国津梁という言葉もあるように、古代からアジアをつなぐ架け橋としての役割を果たしてきました。

ここで再びアジアを繋げる平和のメッセージを聖地久高島から発信したい。

美しい久高島はまさに琉球の真珠。

思いを一つ一つカタチにしていきたいと思ってます。

この記事へのコメントはありません。